明治時代の代表的な建築様式を今に残す神宮徴古館・神宮農業館。日本最初の私立博物館として創設された両館の歴史を紹介します。

新政府の神道国教化政策により、明治4年神宮では神職の世襲制廃止など大改革が行われた。当時、神宮の宮域には民家が建ち並び火災がおこるおそれもあった。そのような中、域内の清浄と美観を守り、かつ倉田山に動物園・植物園・図書館を併設する総合博物館の開設を目的として明治19年に神苑会が発足した。

神苑会は明治22年、有栖川宮熾仁親王を総裁にいただき、明治天皇の御手許金の御下賜を始め全国有志の協賛により、国家的な規模で事業を進めた。

初代総裁 有栖川宮熾仁親王殿下

二代総裁 有栖川宮威仁親王殿下

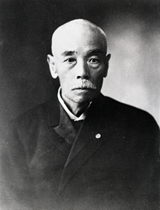

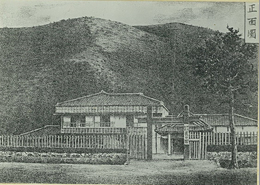

神苑会は総合博物館の建設を目指していたが、規模が大きすぎたため目標をしぼる必要が生じていた。そこへ明治23年恐慌がおこり、また日清戦争をひかえ寄付金が思うように集まらず、やむなく規模を縮小して明治24年、徴古館の一部としてまず外宮前に農業館を建設した。設立責任者に選ばれたのは日本の博物館の生みの親と言われる貴族院議員で物産学者の田中芳男である。田中は「自然の物産がいかに役に立つか」をテーマに農業を主として林業・水産業などの資料を展観した。

左)農業館

右)物産学者 田中芳男

農業館附属工芸館開館(外宮前)

かつて津公園内にあった三重県物産陳列場の建物と陳列品が三重県より神苑会へ寄付され外宮前に移築・改修し、明治27年、農業館付属工芸館が完成した。

外宮前の歴史博物館(工芸館)と当時の展示構想

農業館附属工芸館の資料を二見の賓日館に移し仮徴古館とする (徴古館の起源)

明治27年、農業館付属工芸館の陳列品を二見の賓日館に移し、これを仮徴古館と名付けて一般の観覧に供した。

博物館の設立場所は当初から倉田山が理想とされていたもののその事業規模は余りに大きくたびたび建設が延期されたが、明治37年から4カ年の事業で建設することが決定した。明治38年、先ず外宮前に建っていた農業館を倉田山に移転増築。その際同時に移築した農業館附属工芸館を「仮徴古館」として開館した。

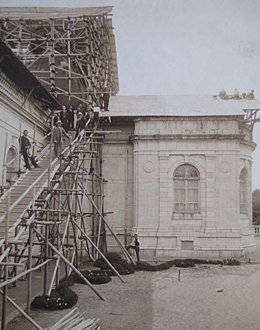

徴古館の建設については、日露戦争の影響により工事の着手が延期されていたが、明治39年に地形工事に着手。明治40年には総裁有栖川宮威仁親王の台臨を仰いで基礎式を挙行し、幾多の困難を乗り越えて明治42年9月29日、徴古館開館式が各界名士の参列を得て盛大に行われた。一地方都市にすぎない宇治山田の地に近代建築の荘麗な博物館が設立されたことは、当時にあっては一大驚異であったと想像される。徴古館・農業館は、宮廷建築の第一人者で赤坂離宮(現在の迎賓館)を手がけた

宮廷建築の第一人者 片山東熊

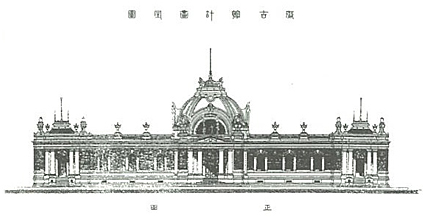

完成予定図(実際には簡略された)

建築中の徴古館

明治44年3月31日、神苑会は徴古館・農業館の建物と収蔵品一式を神宮に奉納して解散。事業を引き継いだ神宮は同年7月、「徴古館農業館」と正式に名付けた。徴古館は主に神宮に関係する古器・図画・文物の沿革を、農業館は殖産興業の資料をそれぞれ陳列・保存し、観覧に供することが明確にされた。

左上) 徴古館全景

右上) 徴古館と御幸道路

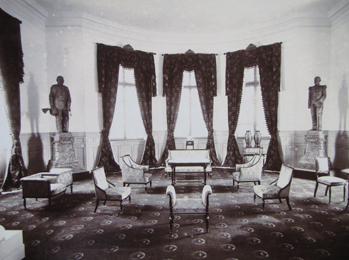

下)徴古館貴賓室